Reservation객실검색/예약

航空券付きプラン

신칸센 포함 숙박 플랜

提携法人専用予約

2025.05.20

300년의 역사를 새기는 구이의 기술-"본가 시바토"에서 맛볼 장어의 극한

NEIGHBORS

오사카·기타하마(기타하마).옛날 「천하의 부엌」으로서 상인 문화가 번성한 이 땅은, 오사카의 경제와 함께 식문화의 중심지로서 발전해 왔습니다.

수운이 활발한 키타하마에서는, 강어 요리가 서민과 상인 사이에서 널리 사랑받고, 그 중에서도 장어는 자양 강장에 좋은 재료로서 연회의 자리나 특별한 날의 치료에 편리해져 왔다고 합니다.

그런 역사를 지금에 계승하는 노포가, 약 300년전의 에도시대 중기에 창업된 「혼가 시바토(혼가 시바토)」입니다.

장어 요리점으로 만든 300년 원점

가게의 역사를 가르쳐 준 여장, 시바토 시코 씨

「본가 시바토」의 역사는, 장군가에 강어를 헌상하고 있던 카와우오상이, 오사카성의 전님으로부터 옥형선으로 요리가게를 영위하도록 명령받은 것으로 시작되었습니다. 시게코)씨의 이야기에 의하면, 창업 당시의 배의 천장이 60년 정도 전에 발견된 것으로부터, 야가타선으로 장어를 제공하고 있었던 것은 확실한 것 같다.

그 후, 오사카시의 도심에 흐르는 도사호리카와의 남쪽에서 장사를 계속하고 있었습니다만, 야가타선에서는 안정적으로 가게를 경영하는 것이 어렵고, 이윽고 토지를 사육지에서도 장어를 제공하게 되었습니다.

지역과 함께 걷는 전통 정신

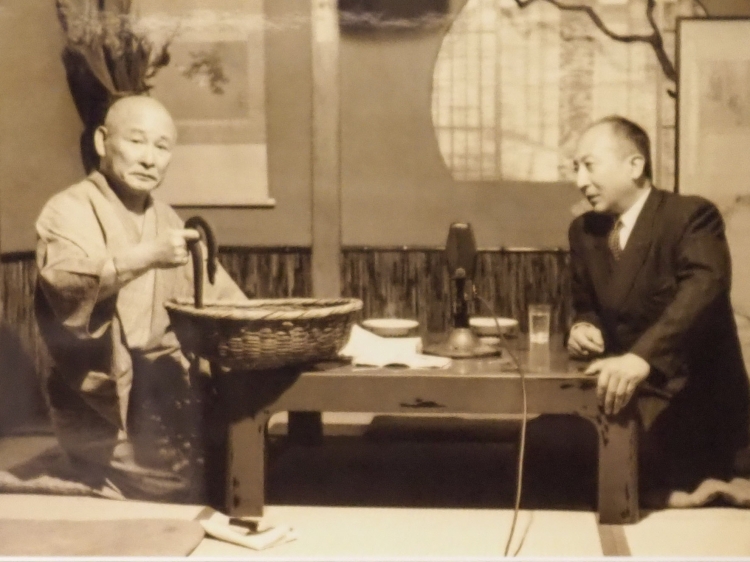

가게에 장식되는 12대째 점주, 치베에씨(왼쪽)의 사진

오랜 역사를 거치면, 「본가 시바토」에 맥들로 계승되어 온 마음을 이야기하는 상징적인 사건이 보입니다.

제2차 세계대전 후, 일본중이 식량난에 휩쓸리는 가운데 장어의 입수도 곤란하게.

손에 들어온 장어는, 자신의 가게 뿐만이 아니라 기타하마나 교토의 다른 장어 가게에도 나눠주었다고 하는 일화도.

고난을 극복하고 지금도 많은 고객을 맞이하는 점내

오사카의 발전과 함께 이전을 경험하면서 지역에 뿌리를 둔 상가를 계속해 온 「본가 시바토」.

그러나, 여장은 「우풍이 시끄러운 한, 포장마차에서도 가게를 계속한다.」라고 하는 각오로 따뜻함을 지켜 왔습니다.

계속 지키는 “구이” 기술

주문이 들어간 후 천천히 구워지는 장어

“노포에 고난은 붙는 것”이라고, 흔들리지 않는 각오로 전통의 맛을 이어 온 “본가 시바토”.그런 가게가 약 300년에 걸쳐 계속 제공해 온 장어는, 오랜 연애가 있는 도매상을 신뢰해, 뽑힌 것이라고 한다.

엄선된 장어 한마리 한마리의 상태를 확인해, 어느 요리에 적합한가를 판단하는 것이 장인의 팔의 보여주는 곳.

「어느 타이밍에 소스를 넣고 장어를 돌려줄까는 지금까지의 경험을 바탕으로 모두 감각으로 가고 있는 것 같습니다.구이 가감으로 맛이 바뀌어 버리므로, 15대째는 언제나 전신경을 갈라 버리고 장어를 굽고 있군요.」라고 말하는 여장.

구워진 장어에 빠르고 듬뿍 비전의 소스를 입힌다

비전의 소스는 아이치의 모리타 간장, 구에미 토모, 고베 니혼모리(니혼사카리)의 술만을 사용해, 물이나 국물은 일절 첨가하지 않고 만들어져 있습니다. "조미료의 조합은 알려져 있지만 다른 가게와 같은 맛이 될 수 없습니다."

여장의 그 말에 담긴 자신감은 장인이 “구이”에 담을 수 있는 마음의 증거. 그런 “구이”의 기술이야말로 「본가 시바토」의 맛을 지지하고 있는 것입니다.

여행의 기억에 남는 한 접시, 전통의 맛 “오사카 마무시”

“본가 시바토” 명물 메뉴의 “오사카 마무시”

「본가 시바토」에 다리를 옮겼다면, 반드시 맛봐 주었으면 하는 것이 “오사카 마무시”. 오르는 이 요리는, 「본가 시바토」가 짜낸 일품입니다.

맛있는 것을 계속 추구한 선인들의 마음이 담긴 “오사카 마무시”. 그것은, 300년의 역사를 가진 “본가 시바토”의 전통 그 자체입니다.

시간을 넘어 계승된 장인의 기술이, 고소하고 통통한 장어의 한중에 머무릅니다.

本家柴藤

電話: 06-6231-4810

住所:大阪府大阪市中央区高麗橋2-5-2

アクセス: Osaka Metro堺筋線 北浜駅 から徒歩2分

HP :http://www.shibato.net/

SNS:https://www.instagram.com/honke_shibato_official/

*営業時間や定休日についての詳細は、上記のリンク先にてご確認ください。